Matheus Vinícius Aguiar Rodrigues, Ana Paula Villas Boas e João Henrique M. C. de Carvalho

Fonte: Jota

Data original da publicação: 24/08/2019

Promulgada em janeiro de 2012, a Lei nº 12.592 tinha um objetivo singelo: instituir o Dia Nacional do Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador, e reconhecer o exercício dessas atividades profissionais no território brasileiro. No entanto, a Lei nº 13.352/2016, promulgada já no Governo Temer, “alterou” a Lei nº 12.592 e introduziu diversos artigos que, mais uma vez, diante das falsas retóricas econômicas que permeiam o Direito do Trabalho nas épocas de crise, relativizou a noção de subordinação e aproximou a legislação empresarial e trabalhista.

Em breve síntese, os novos dispositivos passaram a presumir a “hiperssuficiência” dos “profissionais-contratantes”, que podem aderir a um chamado “contrato de parceria”. Além disso, afasta-se, como regra, qualquer vínculo empregatício, trazendo, apenas, duas hipóteses formais e taxativas nas quais essa relação poderia ser excepcionalmente configurada: (i) quando inexistir um contrato formalizado de parceria e, ainda, (ii) quando o profissional-parceiro desempenhar funções diversas daquelas descritas no contrato de parceria.

Desde logo — antes de abordar criticamente essa opção legislativa que respalda eventuais fraudes trabalhistas e ampara, também, o empreendedorismo evasivo desses salões de beleza —, deve-se ressaltar as consequências jurídicas dessa opção legislativa. Isto porque, além de permitir a compreensão de possíveis indícios na configuração de fraudes trabalhistas, a doutrina sobre contratos empresariais permite verificar mais um traço típico desse fenômeno que aproxima, sobretudo em tempos de crise, o Direito do Trabalho a falsas retóricas empresariais.

Nesse contexto, historicamente, identificam-se três grandes cismas de categorias contratuais: (i) o primeiro cisma, ainda no Século XII, do qual nasce a tradicional dicotomia no direito privado entre o Direito Civil e o Direito Comercial; (ii) um segundo cisma que, em resposta às externalidades negativas de um modelo liberal clássico, passa a reconhecer nos direitos sociais dos trabalhadores uma categoria autônoma; e, por fim, mais recentemente, um (iii) último cisma que passa a encarar o consumidor como uma categoria fático-jurídica hipossuficiente, sustentando a autonomia do ramo jurídico consumerista1.

Não obstante a consolidação do direito consumerista reforçar, paradoxalmente, a autonomia dos contratos empresariais2, esse fenômeno parece se descortinar em um sentido oposto em relação à autonomia destes e os contratos de emprego: relativiza-se o pressuposto clássico de subordinação; presume-se a “hiperssuficiência” de manicures, pedicure, cabeleireiros e depiladores; e se reforçam práticas contratuais e formas atípicas de trabalho. Paulatinamente, o Direito do Trabalho, enquanto categoria contratual, depara-se com uma progressiva perda de autonomia frente ao recrudescimento e à “redescoberta” dos contratos empresariais.

Por óbvio, essa opção legislativa traz consequências jurídicas. Os contratos empresariais possuem vetores de funcionamento próprios, que conduzem a interpretação judicial desses instrumentos. O negócio empresarial possui como escopo o lucro; o contrato de trabalho possui como escopo a existência digna, conforme os ditames da justiça social. O negócio empresarial possui amplo espaço à liberdade de contratar, aplicando-se a regra da interpretação do instrumento em favor do devedor; o contrato de trabalho encontra alicerce da irrenunciabilidade de determinados direitos, interpretando-se o instrumento com fulcro na inalterabilidade contratual lesiva, na aplicação da norma mais favorável ao trabalhador e no princípio do in dubio pro misero. Apesar de interdependentes, as lógicas contratuais empresariais e trabalhistas são distintas.

Desde a promulgação da Lei nº 13.352/2016, cresce o número de situações degradantes diante da crescente precarização desse trabalho em salões de beleza. No último mês, um desses casos provocou profundo espanto em atendimento realizado pela Defensoria Pública da União (DPU), no Distrito Federal, demonstrando uma realidade degradante nos salões de beleza em regiões nobres da capital federal.

Diante do desemprego recorde no Brasil, uma manicure recebeu essa oferta de “parceria comercial”, a qual rapidamente aderiu, sobretudo devido à necessidade de sustentar os filhos pequenos e de pagar despesas residenciais básicas, como o aluguel de uma humilde residência a 70 km do trabalho, bem como as contas fixas de água e luz. Como condição para a concretização da avença, a assistida da DPU ainda foi compelida a obter o registro de CNPJ como MEI (microempreendedora Individual), para então ser contratada para prestar serviços de manicure no salão de beleza, sendo formalmente considerada “autônoma”.

Era uma profissional “autônoma” que não controlava a marcação de clientes no salão de beleza; que possuía jornada de trabalho fixa, estando à disposição do “salão parceiro”, inclusive no tempo ocioso; que era compelida na jornada de trabalho a usar uniforme; que não era responsável pela captação de clientes; que não lhe foi garantido nenhum direito trabalhista mínimo, tal como como auxílio-transporte e auxílio-alimentação. Em compensação, a assistida da DPU (bem como todas as funcionárias do “salão-parceiro” em situação análoga) auferia remuneração equivalente a 20% (vinte por cento) dos atendimentos realizados de maneira “autônoma” no estabelecimento.

Em dois meses de “parceria”, a assistida auferiu apenas R$ 600,00 (seiscentos reais) pelos atendimentos, mesmo tendo que desembolsar diariamente um valor de R$ 17,00 (dezessete) reais para se deslocar diariamente ao trabalho. Efetivamente, a manicure pagava para trabalhar. Então, por ser “autônoma”, ela poderia, sem maiores percalços, rescindir unilateralmente o contrato, conforme determina a própria Lei nº 13.352/2016.

Mais ou menos.

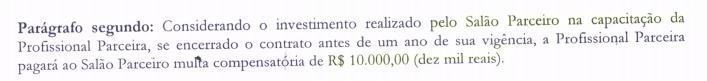

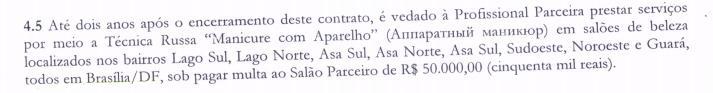

O contrato de “parceria comercial”, além de exigir um aviso prévio de 30 (trinta dias), como determina a Lei nº 13.352/2016, previa cláusulas tipicamente empresariais, como a multa compensatória e a cláusula de não-concorrência territorial (durante e após a rescisão do contrato). Nesse sentido, havia cláusula que estabelecia uma multa compensatória de R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de encerramento do contrato antes de um ano de sua vigência (que se aplicaria à assistida, que há dois meses pagava para trabalhar no estabelecimento). Além disso, previa uma também compensatória de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), caso a assistida viesse a trabalhar em determinadas regiões no período de até dois anos após o encerramento do contrato.

Colacionamos as cláusulas mencionadas abaixo:

Essa não é uma situação peculiar, e sim uma realidade empresarial nos salões de beleza. Esses “contratos de parceria”, invariavelmente, passaram a ocultar uma verdadeira relação de emprego. Nesse sentido, destaca-se que o elemento da subordinação é especialmente evidente, pois não raro esses profissionais têm de trabalhar em horário fixo, sem controle da própria agenda, utilizando uniformes, ou mesmo sendo penalizados nos casos de faltas ou atrasos. Já era assim antes da lei, e mesmo com todos os elementos configuradores da relação de emprego tais profissionais eram comumente considerados “autônomos” quando da contratação dos seus serviços.

Assim, a Lei 13.352/2016, ao limitar o reconhecimento da relação empregatícia a hipóteses de vícios meramente formais (art. 10-C), contraria e busca limitar a incidência do princípio da primazia da realidade, consagrado no Direito do Trabalho. Ora, a existência da relação de parceria deve ser analisada no caso concreto, não sendo adequada a sua instituição de forma abstrata pela lei. Dessa forma, a fim de que se garanta a eficácia normativa desse princípio, deve o juiz cotejar os elementos da realidade fática com o contrato entabulado entre as partes. É dizer, o rótulo não garante o conteúdo.

Essa realidade é preocupante, sobretudo quando se depara com alguns julgados trabalhistas que não analisam os elementos fáticos do caso concreto, circunscrevendo a análise, e.g., ao mero rateio do produto do trabalho com o proprietário do salão para afastar o vínculo empregatício.3 Em conclusão semelhante, outro julgado fundamentou essa posicionamento com base no costume empresarial de realização de contratos de parceria4 nesses salões de beleza.

Não obstante, em casos outros, mesmo tendo a recente lei se limitado à observância de aspectos formais para a configuração da relação de emprego, felizmente os julgadores têm avaliado a questão também sob ótica material. Assim, exemplificadamente, destacam-se alguns elementos identificados por essa corrente na configuração do vínculo empregatício no caso concreto: o uso de uniformes pelos profissionais5; o fato de o trabalhador ficar à disposição do patrão durante o tempo ocioso6 e o valor do percentual auferido pela profissional7.

Portanto, se o regime jurídico dos profissionais dos salões de beleza, antes do advento da Lei nº 13.352/2016, já era precário, essa nova disposição legislativa optou por incorporar, legitimar e fomentar essa precarização. Espera-se, contudo, que conscientes dos direitos trabalhistas, esses profissionais possam buscar orientação jurídica especializada. Jurisprudencialmente, ainda, com fulcro no art. 9º da CLT e no princípio da primazia da realidade sobre a forma, entende-se plenamente possível impugnar judicialmente esse tipo de contrato, comprovando-se a típica relação de emprego no caso concreto.

Notas:

1 FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. 3ª Ed. São Paulo: Editora RT. 2019, p. 39-45.

2 Nesse sentido, destaca-se: “Paradoxalmente, a consolidação do direito do consumidor tem levado os contratos comerciais à sua ‘redescoberta’ como categoria autônoma, merecedora de tratamento peculiar e distinto das regras do direito civil e consumerista”. (FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. 3ª Ed. São Paulo: Editora RT. 2019, p. 37).

3 (TRT-10 – RO n.º 0000715-93.2018.5.10.0103; 2ª Turma; Relatora: Desembargadora Elke Doris Just; Data de Julgamento: 12/06/2019; Data de publicação: 26/06/2019). No mesmo sentido: (RO 0000308-56.2015.5.10.0018, 2ª Turma, Relator Desembargador Alexandre Nery de Oliveira, DEJT de 10/06/2016) e (RO nº0000561-24.2017.5.10.0002, 1ª Turma, Relator: DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO; Data de Julgamento: 01/08/2018; Data de publicação: 08/08/2018).

4 (TRT-10; RO 0001231-94.2015.5.10.0014, 1ª Turma, Relator Desembargador Dorival Borges de Souza Neto, DEJT de 09/06/2017)

5 (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011250-60.2018.5.03.0173 (RO); Disponibilização: 15/07/2019; Órgão Julgador: Décima Turma; Relator: Maria Laura Franco Lima de Faria)

6 (TRT-4 – ROPS: 00202056620185040104, Relator: 11ª Turma; Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa; Data de Julgamento: 23/11/2018)

7 (TRT-2 – RO Nº 1000823-66.2017.5.02.0070, 3ª Turma, Relatora: Des. Mércia Tomazinho, DJE nº 14/08/2018)

Matheus Vinícius Aguiar Rodrigues é assessor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Graduando em Direito, pela Universidade de Brasília.

Ana Paula Villas Boas é defensora pública da União, mestranda em Direito pelo IDP/DF.

João Henrique M. C. de Carvalho é graduado em Direito pela UnB/DF, pós graduando pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Território.