Uma revisão dos debates das políticas dos anos pós-crise sugere que foi dada importância demais a teorias macroeconômicas falhas. O resultado tem sido um crescimento lento, perda da capacidade econômica e um superávit de miséria para milhões de pessoas ao redor do mundo.

Robert Skidelsky

Fonte: Project Syndicate

Tradução: DMT

Data original da publicação: 13/04/2018

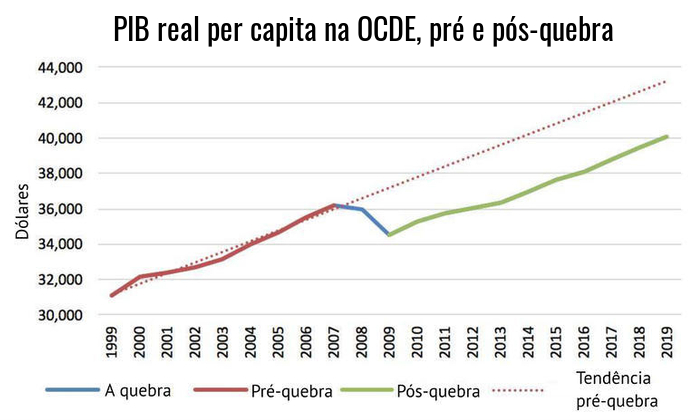

Dez anos após a crise financeira de 2007-2008, vale a pena questionar onde se encontram as economias desenvolvidas no mundo hoje, onde elas estariam se não houvesse ocorrido a crise e, talvez mais importante, onde elas poderiam estar se diferentes medidas houvessem sido tomadas antes e depois do colapso.

As primeiras duas perguntas podem ser respondidas em um único gráfico, que mostra o crescimento real (ajustado pela inflação) do PIB per capita para os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 2000 a 2018. Como um bloco, a OCDE passou cinco anos retornando aonde estava antes da quebra (a Zona Euro levou dois anos a mais). E a média de seu crescimento anual (1,5%) permaneceu em três quartos do nível pré-quebra (2%).

Figura 1

A linha vermelha pontilhada mostra onde a OCDE estaria se não fosse a crise e a linha verde mostra onde estará se o crescimento continuar em seu baixo índice pós-quebra. Em 2019, cada pessoa no bloco haverá sofrido uma perda cumulativa de $32,000, em média.

A pergunta sobre onde estaria se as medidas adotadas tivessem sido diferentes é, sem surpresa, muito mais difícil de ser respondida. Para começar, a crise poderia ter sido evitada? Em retrospecto, há fortes argumentos para serem debatidos caso isso pudesse ter ocorrido. Nós sabemos que a liberalização do mercado financeiro, influenciada pela ‘teoria do mercado eficiente’, fez com que os bancos se tornassem inerentemente mais vulneráveis ao contágio. Mas e quanto aos efeitos das medidas pós-quebra? O conhecimento e análise realizado nos últimos anos pelos comentaristas do Project Syndicate, muitos dos quais estiveram na linha de frente dos debates sobre a política econômica desde a crise, nos ajudarão a responder a questão.

Oportunidades perdidas

Por seu turno, o economista Nobel Joseph E. Stiglitz enquadra o debate geral a partir de uma ênfase no papel que a política pode ter ao determinar não apenas a profundidade da crise, mas também sua duração. “Sucesso não deve ser medido pelo fato de que a recuperação eventualmente ocorre”, ele escreve, “mas em quão rapidamente se estabelece e em quão extenso é o dano causado pela queda.”

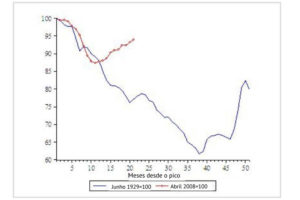

Olhando para trás, é claro que as medidas de intervenção que imediatamente seguiram a quebra de 2008 fizeram diferença, ao menos em curto prazo. Como o gráfico abaixo demonstra, o colapso de 2008 foi tão abrupto quanto o de 1929, mas durou muito menos tempo. Ao contrário do que disse o Secretário do Tesouro dos Estados Unidos em 1929, Andrew Mellon, ninguém em 2008 realmente gostaria que se “liquidasse o trabalho, liquidassem estoques, liquidassem fazendeiros, liquidasse o estado real”, a fim de “purgar a podridão do sistema”. Em outras palavras, ninguém gostaria de criar as condições para um outro Adolf Hitler emergir 1.

Figura 2

A crise de 2008 foi conhecida não por iniciar um período de vacas magras, mas por expansões coordenadas globais monetárias e fiscais, particularmente por parte da China. Como nota J. Bradford DeLong, da University of California, Berkeley, “As consequências da quebra financeira de 2007-2008 foram dolorosas, com certeza; mas não foi uma repetição da Grande Depressão, em termos de queda de produção e empregos”. Dentro de quatro trimestres, os “primeiros brotos” da recuperação estavam aparecendo; o que não ocorreu durante 13 trimestres após a quebra de 1929.

Ainda assim, em 2010, antes dos brotos terem tempo de florescer, os governos dos países na OCDE retrocederam as políticas de estímulo e introduziram as de austeridade – ou de “consolidação fiscal” -, designadas para eliminar déficits e colocar as taxas de débitos/PIB em uma “trajetória descendente”. Hoje se concorda que tais medidas desaceleraram a recuperação e, do mesmo modo, provavelmente reduziram a capacidade produtiva das economias avançadas. Na Europa, segundo uma observação de 2014 realizada por Stiglitz, o período de austeridade foi um “absoluto e incontestável desastre”. E nos Estados Unidos, afirmou DeLong, “o desempenho relativo após a Grande Recessão foi simplesmente atroz”.

Ainda que os efeitos negativos da austeridade tenham sido, em parte, compensados pelas medidas de expansão monetária, tais como a flexibilização quantitativa (QE, proveniente do termo em inglês, quantitative easing), a discrepância por si só levou a um legado de fragilidade financeira. Enquanto o PIB per capita se recuperou na maioria dos países da OCDE, o rendimento médio se defasou, indicando a existência de uma grande quantidade de efeitos colaterais que ainda não haviam sido reparados 1.

Sobre confiança e complacência

Após haverem sido alertados sobre a imediata ameaça de depressão, os economistas debateram vigorosamente sobre os méritos da retirada de estímulos tão cedo durante a recuperação. Seus argumentos, os quais podem ser decompostos em quatro posições identificáveis, lançaram luz sobre o papel da teoria macroeconômica na crise.

Aqueles no primeiro campo consideraram que a austeridade fiscal – isto é, a redução do déficit – iria acelerar a recuperação a curto prazo. Já o segundo grupo contrariava a ideia de que a austeridade teria custos de curto prazo, mas sim argumentava que valeriam a pena os benefícios de longo prazo. Um terceiro campo, compreendendo keynesianos, alegava inequivocadamente contra a austeridade. E o quarto campo sustentava que, independentemente de a austeridade ter sido ou não a solução correta, ela era inevitável, dada a situação que muitos países criaram para si.

O primeiro menos cauteloso argumento para a austeridade fiscal veio do economista Alberto Alesina, da Universidade de Harvard, que estava bastante em voga durante a primeira fase da crise. Em abril de 2010, Alesina publicou um artigo assegurando aos ministros das finanças europeus que “Até mesmo reduções acentuadas nos déficits orçamentários vieram acompanhadas e imediatamente seguidas por um crescimento sustentado em vez de recessões, mesmo nos mais curtos prazos”. Alesina baseou sua conclusão em estudos históricos sobre contrações fiscais, argumentando que um programa viável de redução de déficit aumentaria a confiança de forma suficiente para compensar qualquer efeito adverso da própria contração fiscal.

Um certo número de comentaristas do Project Syndicate criticaram as alegações de Alesina. O economista Nobel Robert J. Shiller argumentou que, ao contrário das afirmações de Alesina, “Não há teoria abstrata que possa prever a forma como as pessoas reagirão a um programa de austeridade”. Escrevendo em 2012, Shiller previu corretamente que “programas de austeridade na Europa e em outros locais são propensos a produzir resultados desapontadores”.

De forma similar, Jeffrey Frankel, de Harvard, salientou em maio de 2013 que o coautor de Alesina em dois artigos influentes, Robert Perotti, se retratou ao identificar falhas em sua metodologia. Recebendo críticas a sua metodologia pelo Fundo Monetário Internacional e pela OCDE, Alesina se tornou consideravelmente mais circunspecto a respeito da promessa da austeridade. Claro que, nesse momento, ele já havia feito sua contribuição para a soma da miséria humana.

Dívidas duvidosas

Dos destroços de Alesina emergiu outro caso para a austeridade, baseado na doutrina do “sofrimento a curto prazo para um ganho a longo prazo”. Como explicado em agosto de 2013 por Daniel Gros, do Center for European Policy Studies, “A austeridade sempre envolveu enorme custo social”, ainda assim “quase todos os modelos econômicos sugerem que um corte nas despesas hoje levaria a um alto PIB a longo prazo, pois permite taxas menores (e, dessa forma, se reduz distorções econômicas)”.

A mais influente versão do “sofrimento a curto prazo para um ganho a longo prazo” veio de Kenneth Rogoff e Carmen M. Reinhart, ambos de Harvard. No seu livro de 2009, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, para Rogoff e Reinhart a “longa lista de crises [financeiras]” ao longo da história moderna é atribuída a “excessiva acumulação de débito”. E, em junho de 2012, no Project Syndicate, Rogoff alegou que os níveis da dívida pública acima de 90% do PIB impuseram “estonteantes” custos cumulativos ao crescimento. A implicação era clara: apenas por imediatamente se reduzir o crescimento da dívida pública as economias avançadas poderiam evitar mal-estar prolongado.

Isto acabou sendo uma outra receita duvidosa para a recuperação. Devido a Rogoff e Reinhart haverem encontrado uma correlação histórica entre alta dívida e crescimento lento, eles presumiram que a alta dívida causou o crescimento lento. Ainda assim, há igual probabilidade de um crescimento lento ter sido causado por uma dívida alta. A teoria de Rogoff o levou a uma interpretação particular dos dados. Ou, assim como Oscar Wilde escreveu sobre Wordsworth, “Ele encontrou nas pedras os sermões que ele mesmo já havia escondido lá”.

Os sermões pregados por Alesina, Rogoff e Reinhart defendiam que o estado seria inerentemente menos eficiente e mais corrupto do que o setor privado. Consequentemente, eles acreditavam que o crescimento das despesas estatais era obrigado a impedir o crescimento da receita e riqueza. Não é surpresa que o antigo chanceler britânico George Osborne, que apoiou firmemente a redução do tamanho do estado, creditou à Reinhart e Rogoff a influência às suas reflexões.

Aproveite ou perca

Enquanto a escola Rogoff/Reinhart clamava por rápidas reduções na dívida em relação ao PIB para impulsionar o crescimento, keynesianos argumentavam que a austeridade por si só estava limitando o crescimento através da redução de demanda. O argumento keynesiano era objetivo: devido à queda causada por um aumento nas economias do setor privado, a recuperação deveria ser conduzida por uma despoupança governamental – déficit orçamentário – para compensar o impacto negativo na demanda agregada.

Assim como Mark Blyth, da Brown University, notou em 2013, a tentativa dos governos europeus de aumentar suas economias na época acabou por ter um efeito desastroso. “O PIB entrou em colapso”, ele observou, e “o desemprego na Zona Euro disparou para uma taxa média de aproximadamente 12%, com mais de 50% dos jovens desempregados nos países periféricos”.

Em julho de 2012, DeLong reconheceu que a alternativa para a austeridade – expansão fiscal – de fato iria aumentar a atual dívida/taxa de PIB a curto prazo. Porém, através do estímulo ao investimento, iria produzir um crescimento econômico rápido e então reduzir a taxa da dívida a médio prazo – o exato inverso da formulação de Rogoff. Em causa foram os efeitos das mudanças no numerador (dívida) sobre o denominador (receita nacional). A questão, então, estava se a austeridade iria, sob as circunstâncias do momento, restringir ou incentivar o crescimento da receita nacional.

O argumento central de DeLong era o de que a consolidação fiscal transforma o desemprego cíclico em desemprego estrutural e isso reduz a futura capacidade produtiva da economia. Quando os trabalhadores experienciam desemprego a longo prazo – DeLong explica -, eles caem em um ciclo vicioso no qual se tornam cada vez menos empregáveis, conforme o tempo passa. O problema, observa Nouriel Roubini, da New York University, é que “se os trabalhadores permanecem desempregados por muito tempo, eles perdem suas habilidades e capital humano”. Essa erosão de habilidades básicas pode levar a “histerese”, tal como “uma persistente cíclica recessão ou recuperação fraca (como a que experienciamos desde 2008) pode reduzir o crescimento potencial”.

A histerese, que ajuda a explicar o declínio da taxa de crescimento apresentada na Figura 1, também pode resultar de uma passagem, em larga-escala, para piores empregos. O mercado de trabalho flexível nos Estados Unidos e no Reino Unido habilitaram as economias a retornar para os níveis de desemprego pré-crise (na faixa dos 4-5%). Mas a taxa oficial de desemprego exclui milhões de trabalhadores que são involuntariamente empregados de meio-período, assim como outros que fazem o que o antropólogo David Graeber descreveu como “bullshit jobs”.

Em resumo, a consolidação fiscal após a crise não necessariamente produziu um nível persistentemente elevado de desemprego, tal como a teoria keynesiana supunha. Porém, ela desacelerou a produtividade e o crescimento, seja através de alto desemprego a longo prazo, como na Grécia, Espanha e Itália, seja através de alto nível de subempregos, como nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Penso que a perspectiva keynesiana é mais intuitivamente atraente do que a rogoffiana. É lógico que os longos períodos de desemprego ou de subempregos irão minar o potencial produtivo de um país. Mas dizer que um nível “anormal” de dívida pública faz o mesmo, então é necessário também demonstrar que as despesas governamentais – sejam taxas ou empréstimos obrigacionistas – prejudicam a longo prazo o crescimento, reduzindo a eficiência da economia. E tal crença depende fortemente da ideologia.

Quando intervir?

Obviamente, medidas insensatas passadas ou restrições atuais podem deixar um país sem alternativas à austeridade. Em 2010, o historiador Harold James, da Princeton University, destacou que os credores de um país podem, às vezes, forçar a ocorrência de uma “consolidação fiscal”. Isso é particularmente verdadeiro para os países com uma taxa de câmbio fixa, tais como aqueles que aderiram ao padrão-ouro durante a Grande Depressão. A ênfase de James nas restrições de política externa ajuda a explicar a estagnação da zona euro, onde a demanda de um mini padrão-ouro – a atual moeda – limitou as opções de política monetária – e fiscal – dos estados membros durante a recessão.

Nos primeiros anos da crise, a Grécia se destacou como um terrível alerta aos outros. Ricardo Hausmann, de Harvard, observou que “em 2007, a Grécia gastava mais do que 14% do PIB em excesso do que estava produzindo”, com a diferença sendo “na maior parte fiscal e usada para consumo, não como investimento”. Ainda, Laura Tyson, da University of California, Berkeley, alega que os obrigacionistas europeus, liderados pela Alemanha, misturaram o desregramento público grego com ganância e miopia privadas. Expandindo esse ponto, Simon Johnson, do MIT, observou que enquanto os países em débito pagavam caro pelo excesso de empréstimo, os bancos não sofriam quase nenhuma penalidade por emprestar em excesso.

Muitas discussões a respeito da viabilidade de diferentes políticas fiscais giram em torno da ideia misteriosa de “espaço fiscal”. Na teoria keynesiana, espaço fiscal é uma medida de capacidade de folga ou sobressalência na economia. Se o multiplicador é positivo, então há algum espaço para a expansão fiscal.

Por contraste, a versão mais radical de uma teoria anti-keynesiana – a equivalência ricardiana – acredita que a economia é sempre totalmente empregada. Recursos retirados pelo governo irão despojar o setor privado de seu uso, implicando que o espaço fiscal seja zero. Entre essas duas visões, alguns postulam que o espaço fiscal é elástico, determinado pela psicologia, política e instituições, além de ser abrangido pelo termo-guarda-chuva “estado de confiança”.

Por exemplo, em setembro de 2016, Roubini escreveu que “graças à dolorosa austeridade, déficits e dívidas caíram, significando que as mais avançadas economias agora possuem algum espaço fiscal para impulsionar a demanda”. Note que este argumento implica uma definição psicológica ou institucional de espaço fiscal. Nesse caso, espaço fiscal não é baseado na existência de capacidade de sobressalência. Ao invés disso, significa que obrigacionistas estão dispostos a comprar as dívidas estatais a taxas baixas ou que o déficit caiu abaixo do nível prescrito institucionalmente.

Keynesianos tendem a desconfiar desse tipo de argumento, pois ele deixa a definição de espaço fiscal aos mercados obrigacionistas e não a baseia em uma medida objetiva de folga econômica. Inclusive, sugerir que o espaço fiscal pode ser criado de forma prévia à austeridade é como dizer que uma oficina automotiva deveria danificar o automóvel de um cliente para ganhar o consentimento de realizar os reparos.

A falsa promessa dos milagres monetários

Nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Zona Euro (após março de 2015), decisores econômicos procuraram compensar a contração fiscal com uma expansão monetária, sobretudo através da aquisição de massivas quantidades de títulos estatais. A visão consensual é de que a flexibilização quantitativa (QE) havia sido modestamente bem sucedida, mas caiu longe de atingir os objetivos monetários dos decisores.

Banqueiros centrais assumiram, incorretamente, que se eles simplesmente imprimissem dinheiro, se entraria automaticamente no fluxo das despesas.

Essa teoria defeituosa da moeda foi levada adiante por pura ideologia, bem como involuntariamente foi insinuado pelo economista Nobel Robert E. Lucas, em um artigo no Wall Street Journal, em dezembro de 2008.

Ao contrário de expansão fiscal, Lucas observa, a expansão monetária “não acarreta novos empreendimentos estatais, nenhum capital próprio estatal em empreendimentos privados, nenhuma fixação de preços ou outros controles sobre operações de negócios individuais e nenhum papel estatal na alocação de capital através de diferentes atividades”. Em sua visão, todas essas são “importantes qualidades” – o que é o mesmo que dizer: uma teoria falha é melhor do que uma que implique um papel um pouco maior do estado.

No total, acredito que as medidas desde a crise financeira ampliaram o dano da quebra. Olhando para o futuro, teremos que confrontar não apenas o problema do desperdício ou das oportunidades perdidas, mas do retrocesso. Estamos recomeçando a vida econômica com perspectivas bem mais fracas do que teríamos de outro modo.

Robert Skidelsky é professor emérito da Political Economy at Warwick University e membro da Academia Britânica em História e Economia, além de também fazer parte da British House of Lords. Autor da biografia de três volumes de John Maynard Keynes, ‘John Maynard Keynes: 1883-1946: Economist, Philosopher, Statesman’.