Em sua tentativa recente de emplacar uma imagem jovem nas redes sociais, Fernando Collor tenta limpar a imagem de seu governo marcado por corrupção e medidas impopulares. Hoje, o discurso de Bolsonaro retoma a retórica de Collor à época: que é preciso privatizar estatais, desburocratizar o estado e que sindicato é coisa de vagabundo. Jair Ferreira, 61 anos, funcionário da Caixa Econômica desde 1989, foi um dos bancários que participou das lutas que impediram o desmonte do banco público durante o governo Collor, em meio à retórica agressiva do então presidente.

Ao Intercept, Ferreira relembra a trajetória da campanha ‘Não toque em meu companheiro’, que reintegrou 110 bancários exonerados pelo governo federal como retaliação após uma greve por reajuste salarial, em 1991. O bancário foi um dos 110 demitidos e participou da mobilização de cerca de 35 mil funcionários da Caixa, que bancaram o salário dos mais de cem demitidos por um ano, até que fossem reintegrados ao banco.

“Às vezes, a gente só aprende as coisas no enfrentamento. Sem ele, você perde essa consciência política”, conta Ferreira. Era um tempo em que os sindicatos estavam fortalecidos, forjados em uma luta iniciada na resistência contra à ditadura e intensificada com as Diretas Já e a promulgação da Constituição de 1988. Um cenário bem diferente do atual, em que sindicatos estão enfraquecidos.

Ferreira relembra que, quando Lula ganhou em 2002, muitas lideranças sindicais foram para o governo, em cargos e ministérios, criando um vácuo dentro do movimento. Segundo o bancário, a aliança com o governo petista desacostumou trabalhadores a lutas mais contundentes, como as da era Collor, e os desmobilizou contra ameaças futuras. “Como não teve enfrentamento de classes, e o governo sempre foi mediador na negociação por direitos, quando veio o primeiro confronto o povo achou que estava nos governos do PT, mas não estamos mais”, opina.

As reformas de Temer que destituíram direitos trabalhistas e a contribuição sindical obrigatória, enfraquecendo ainda mais o movimento. “Entre 2003 e 2015, a palavra privatização não existia e o governo tinha outra visão, mas do golpe contra a Dilma para cá, já surgiram várias vendas. Com Bolsonaro, isso escancarou”, detalha. Diversos estudos demonstram que sindicatos reduzem a desigualdade social e melhoram a renda dos trabalhadores.

A história de Jair Ferreira e dos outros 109 demitidos por Collor se tornou um documentário, dirigido pela cineasta Maria Augusto Ramos. Ao Intercept, ele narrou detalhes desse episódio histórico do sindicalismo brasileiro.

Eu me tornei empregado da Caixa Econômica Federal em 1989, mesmo ano em que Fernando Collor era eleito presidente do Brasil falando contra os “marajás” – termo usado especialmente contra funcionários públicos, que seriam todos privilegiados com grandes salários.

O discurso dele era: “o estado é atrasado, nossos carros são carroças, e os empregados públicos não trabalham, são marajás”. Esse é o jargão usado no processo normal de desgastar servidores e enfraquecer empresas públicas para então sucatear e vender.

Pouco após assumir, em 15 de março de 1990, Collor já instituiu programas de desregulamentação e desestatização, com esse discurso de que o estado estava mal gerenciado, para ‘fortalecer a iniciativa privada e reduzir a interferência do estado na vida e atividades dos indivíduos’. É impressionante ver que as forças políticas que compunham o governo Collor são as mesmas do Bolsonaro, inclusive os discursos contra supostos “marajás”.

Toda companhia tem problemas, isso é natural, mas jogam todos no mesmo saco. Nessa época, a Caixa recém havia aberto um concurso em 1988. Entraram 20, 30 mil concursados porque o banco é grande e havia muita gente terceirizada. Meses depois, com 100 dias de governo, Collor pôs o discurso em prática: fechou empresas públicas e demitiu 2,6 mil concursados da Caixa.

Não toleramos. Na campanha salarial de 1990, nos organizamos, fizemos greve e os demitidos foram readmitidos, mas outro embate com o governo viria no ano seguinte.

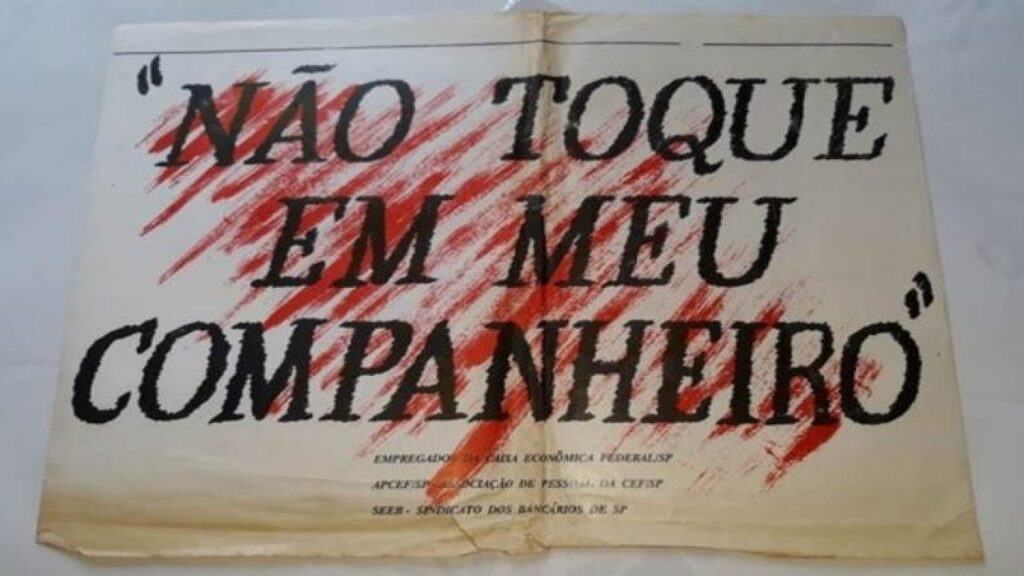

‘Não toque em meu companheiro’

No ano seguinte, houve nova mobilização da categoria bancária, para a campanha salarial de 1991. Fizemos uma greve de 21 dias, que foi muito forte, com muita gente de bancos públicos e privados, que não era para atingir o Collor, mas para conquistar nosso reajuste salarial em meio à hiperinflação. Os banqueiros sempre ganham muito dinheiro, mas nunca querem dar aumento para trabalhador.

Mas o Tribunal Superior do Trabalho julgou a greve ilegal mesmo sem termos fechado acordo, e a Caixa determinou a volta imediata ao trabalho. Com isso, os bancários foram retornando, mas, em certas partes do país, as pessoas resistiram por mais dois dias até uma nova assembleia. O governo decidiu então editar portarias com demissões de funcionários desses locais com maior resistência.

Como retaliação à greve, demitiram 50 em São Paulo, 30 em Belo Horizonte e 30 em Londrina – entre eles, eu, que era delegado sindical. Tinha meus 31 anos e havia me mudado para a agência em Londrina, seis meses antes. No total, fomos 110 demitidos.

Todos ficaram muito sensibilizados com a retaliação, e surgiu o desafio de manter a mobilização. Tínhamos uma certeza: ou a gente apostava na luta coletiva, ou estaríamos fadados a não conseguir a reintegração. Era uma luta também pelo fortalecimento da Caixa e dos movimentos dos trabalhadores.

Nós, então, nos organizamos junto à Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), que coordenava isso na época. Fizemos uma campanha para arrecadar recursos, que teve apoio dos trabalhadores do banco – os empregados autorizaram um desconto de cerca de 0,3% em suas folhas de pagamento para ajudar nossa campanha.

Após quatro meses, chegou um momento em que tínhamos 35 mil empregados contribuindo com esse pequeno percentual capaz de pagar nosso salário líquido enquanto lutávamos pela nossa reintegração, um movimento de solidariedade sem precedentes. Aí alguém sugeriu o nome ‘Não toque em meu companheiro’ – e pegou. Surgiu também o slogan ‘Reintegrar para não entregar’, e esse virou o mote da campanha.

‘Trabalhadores têm de valorizar suas entidades’

Esse ano de mobilização nacional dos demitidos não foi fácil. Nossa função era manter a campanha viva e não deixar esquecer que era uma retaliação, mas foi sofrido. Às vezes, eu levantava de manhã, olhava para cima, para o lado, e não tinha chão. Tinha gente com crianças, esposa, casos e mais casos de chorar. Mas como fui à luta coletiva, foquei menos nessa questão mais pessoal.

Em nosso caso, em Londrina, nosso trabalho era ir para os sindicatos e participar ativamente, viajar, fazer reuniões. Tudo isso bancado pelas camisetas que vendíamos e apoiados pelo movimento dos trabalhadores, as entidades. Com nosso salário líquido garantido pela campanha, podíamos fazer essa luta política sem passar fome.

Em nossa rotina, nos reuníamos todos os dias para não desmobilizar, porque havia o risco da pessoa se desmotivar e ir procurar outro emprego, deixar a luta. No sindicato dos bancários de Londrina, nos reuníamos sempre cerca de 20 pessoas. Havia dias que muitos de nós chorávamos, porque o discurso do governo era truculento contra nós, os demitidos e os sindicatos.

Ninguém ali era baderneiro, mas era disso que nos chamavam. Isso pra gente foi difícil: ver mãe, pai de família chorando enquanto tínhamos que alimentar essa expectativa, de que iríamos vencer e garantir a reintegração. Eu era mais jovem, solteiro, então pessoalmente não senti tanto como essas pessoas mais velhas, com filhos. Em compensação, aprendi que a defesa da democracia tem esse custo de uma atuação política.

Foram os bancários da Caixa, de modo geral, que sustentaram esse combate contra o projeto do Collor de destruir o estado, de acabar com o serviço público. Mantivemos uma resistência prolongada aos ataques do governo, amparada pela força da organização coletiva. É por isso que as entidades precisam ser reconhecidas e valorizadas: se você não valorizar, na hora do aperto, não terá a quem recorrer, já que o dono do capital, da empresa, está preocupado só com resultados financeiros e você é só mais um lá dentro. Valorize seu sindicato, camarada.

Durante um ano mantivemos a campanha acreditando que íamos conquistar a reintegração. Isso foi ganhando mais corpo político com a CPI do Collor em 1992, até haver o processo de impeachment. Havíamos sido demitidos um ano antes, em 1º de outubro, e fomos readmitidos logo após a renúncia de Collor. Dias depois da queda, a Caixa já editou uma portaria para nos reintegrar. Foi uma vitória histórica.

‘Se tirar a Caixa, não tem quem assuma seu papel social’

Essas atuações políticas vêm porque nós, servidores, temos a consciência de que precisamos proteger as empresas públicas. São elas que operam políticas públicas em escala para a população mais pobre do país. A Caixa, por exemplo, foi criada lá em 1861, na época do Império, para cuidar da compra das alforrias e liberdade dos escravizados.

Nos anos 1970, ela se tornou a Caixa Econômica Federal, que não tem acionistas privados e é 100% do estado brasileiro – e sempre defendemos que ela seja esse banco múltiplo que assume um papel social. Por exemplo, 70% do financiamento habitacional é feito na Caixa porque temos expertise nisso. Para baixa renda, pessoas mais pobres, o banco financia cerca de 90% do valor do Minha Casa, Minha Vida. Essa parte da sociedade com renda instável não interessa aos bancos privados.

Hoje, temos outros programas. O FGTS, que é um benefício para todos os trabalhadores, foi centralizado na Caixa em 1991: antes estava depositado em 74 bancos diferentes e isso era uma confusão. Hoje, há o bolsa família, que é sacado na Caixa. Isso são políticas de estado. Nossas campanhas de não à privatização sempre tocam nisso: há coisas que, se não for o estado, o setor privado não vai fazer porque está interessado no lucro imediato.

Agora há o auxílio emergencial. Os bancos privados não toparam dividir o atendimento à população com a Caixa. Por que o Bradesco não paga? Por que o Itaú não paga? Primeiro, porque eles não querem pobres nas agências. Segundo, isso não dá lucro como eles querem. Então essa população, a que proporcionalmente mais paga imposto, quem atende e os “bancariza” é a Caixa Econômica Federal.

Sim, tem agência que dá prejuízo – e isso é normal –, mas muitas também dão lucro. Agora, a pessoa que mora numa região mais pobre também não pode ter acesso a um financiamento, uma agência, no local mais próximo à cidade dele? A Caixa tem até agências-barco que sobem o Rio Amazonas e vão à Ilha de Marajó, no Pará, em regiões de pobreza e isolamento, enquanto o setor privado só vai onde houver lucratividade.

Nessa agência-barco, os funcionários públicos entram lá, sobem o delta do Amazonas acima, oito dias para ir, oito para voltar, e onde param, eles vão, atendem e fazem tudo isso que se faz em uma agência: cadastro, FGTS, auxílios e todos os serviços bancários. Mais ninguém vai nesses lugares prestar serviços. E essas pessoas não são brasileiras? Não pagam impostos e trabalham? Então, na nossa opinião, esse papel que a Caixa tem, se você tirar ela, não tem outro para assumir o lugar.

Hoje, desde o golpe contra a Dilma, há um processo de preparação para privatizar a Caixa, que está sendo fatiada aos poucos. Nos últimos anos, tem havido a venda de ações da Petrobrás, Banco do Brasil e outras empresas com ativos comprados pela Caixa, um total de R$ 15 bilhões. Vão vendendo essas ações e diminuindo as carteiras, o que nos enfraquece a longo prazo e nos torna dependentes de aporte do Tesouro, dado que é uma empresa pública.

Estamos deixando de emprestar às grandes empresas. Se não empresto nada, como vou fazer o dinheiro circular? Um banco vive de emprestar dinheiro, cobrar juros e receber de volta. Quando começam a tirar os financiamentos ou reduzir o FGTS, nos tiram essa capacidade. Nossa preocupação, hoje, é a Caixa ser vendida aos pedaços, operação por operação, enfraquecendo o conjunto: a área de seguros, as loterias e nossos cartões, que cobram suas próprias tarifas e tudo.

A MP 995, editada em agosto deste ano, permite que o governo faça isso, que crie subsidiárias para serem vendidas sem a aprovação do Congresso Nacional. Estamos totalmente mobilizados contra todas essas investidas e entidades já entraram com ações no STF contra a medida.

Essa palavra, privatização, não existiu entre 2003 e 2015, quando o governo tinha outra visão. Desde o golpe na Dilma até hoje, já surgiram várias vendas. Agora, no governo Bolsonaro isso escancarou. E o pior: o Collor, apesar de tudo, era mais preparado que o Bolsonaro. Nem os ministérios dele eram tão mal montados.

A equipe do Paulo Guedes é de pessoas que sabem vender pacotes de investimento, e não gerir um estado. Do ponto de vista estrutural, só sabem privatizar, o que é um horror para o caso da Caixa. Não querem saber da nação, gerar empregos, desenvolvimento, nem se preocupam com a desigualdade social. Com Collor, havia um governo liberal. Hoje, são ultraliberais que nos governam.

Fonte: The Intercept Brasil

Texto: Pedro Nakamura

Data original da publicação: 18/09/2020