Desde a chegada do primeiro estrangeiro no Brasil, seja ele um náufrago, degredado ou colonizador, o uso da terra está envolto em exclusão e marginalização. “A história do Brasil após 1500 é marcada por diversas formas de produção do espaço baseadas em apropriações por meio de invasões, conquistas e ocupações de terras realizadas por diferentes grupos populacionais que já viviam aqui ou que chegaram da Europa e de outras partes do mundo”, reitera o demógrafo e professor Anderson Kazuo Nakano, em entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

No calor da tragédia ocorrida pelas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e pela grave seca que atinge o Rio Grande do Sul, o professor nos convida a pensar questões mais de fundo para que possamos compreender aonde chegamos. Por isso o seu olhar na própria história das relações entre homens e a terra no país. Um cenário que começa ainda no Brasil Colônia, mas avança no Império e se consolida e agudiza na República. “As desigualdades, segregações e estratificações socioespaciais dos espaços urbanos, principalmente entre as partes centrais e periféricas das cidades, fazem parte das lutas de classes e, portanto, operam processos e relações capitalistas de dominação e exploração social”, avalia.

Ele reconhece que enfrentar o problema não é fácil, requer que levemos em conta questões tantos sociais quanto ambientais. É daí que emerge a sua defesa por justiça socioambiental. “O conceito de justiça socioambiental baseia-se na equidade da distribuição social de acessos ao meio ambiente saudável, seguro e que sustente a continuação da vida individual e coletiva, humana e não humana, visível e não visível no presente e no futuro”, explica. Assim, a ponte que pode nos levar a isso, segundo o professor, passa por governança com ampla participação social em um Estado forte.

Por outro lado, Kazuo Nakano nos convida a derrubar outras pontes, destruir conceitos que efetivamente não nos tiram do lugar. É o caso, por exemplo, da ideia de déficit habitacional. “Esse modo simplista e estritamente quantitativista de colocar o problema habitacional leva a uma solução igualmente simplista e quantitativista: construir novas habitações padronizadas para alojar as famílias homogêneas e também padronizadas que não têm suas necessidades habitacionais atendidas”, aponta. E, por isso, sugere: “precisamos pensar e trabalhar com o conceito de necessidades habitacionais definidas não somente segundo critérios quantitativistas, padronizados e produtivistas, mas também a partir das diversas dimensões qualitativas das pessoas que vivem essas necessidades”.

Anderson Kazuo Nakano é doutor em Demografia pelo Núcleo de Estudos de População do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas – NEPO-IFCH-UNICAMP, mestre em estruturas urbanas ambientais pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAUUSP, pós-graduado em gestão urbana e ambiental pelo Institute for Housing and Urban Development – IHS de Rotterdam, Holanda, graduado em arquitetura e urbanismo pela FAUUSP. Também realizou pós-doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Seus temas de pesquisa são estudos urbanos e populacionais, particularmente sobre as desigualdades e injustiças socioespaciais, densidades urbanas, planejamentos e regulações territoriais. Atualmente é professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

Confira a entrevista.

Como a sociedade de nosso tempo compreende a ideia de desenvolvimento urbano? Que armadilhas há nessas concepções?

Nos Estados Unidos e em alguns países europeus há uma compreensão limitada do desenvolvimento urbano, restrita basicamente aos aproveitamentos de terras urbanizadas em operações realizadas a partir de grandes investimentos públicos e privados. Estes são direcionados principalmente para a implantação de novos sistemas de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas que servem e são associados à construção de empreendimentos imobiliários constituídos. Um exemplo são novas edificações residenciais e não residenciais, loteamentos urbanos, condomínios fechados, complexos empresariais, equipamentos de consumo, lazer e cultura, dentre outros. Conforme essa compreensão estadunidense e europeia, o desenvolvimento urbano possui conotação fortemente econômica e condiz com o uso moderno e capitalista de terras urbanas.

No Brasil, diferente da confusão entre desenvolvimento, crescimento e modernização que há no campo econômico, há uma compreensão de desenvolvimento urbano com fortes sentidos sociopolíticos relacionados principalmente com o processo no qual se busca promover as justiças socioespaciais e socioambientais e acabar com as profundas desigualdades existentes em nossas cidades. Essas desigualdades aparecem nas condições habitacionais, de mobilidade, de saneamento ambiental e do ordenamento territorial e produzem discrepâncias nas quais os acessos às melhores localizações, com boas provisões de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas e com vários benefícios e oportunidades da vida urbana são privilégios exclusivos das partes endinheiradas da sociedade que vivem em bairros com boas condições urbanas, habitacionais, ambientais e de vida.

E tudo isso se dá enquanto a grande maioria empobrecida da sociedade, formada majoritariamente pelas classes trabalhadoras, sobrevive em localizações precárias que são destituídas dessas provisões, distantes desses benefícios e oportunidades da vida urbana e, não raramente, em condições de vulnerabilidade nas quais há exposições cotidianas a diversos tipos de riscos, perigos e ameaças sociais, políticas, institucionais e ambientais.

Quando e como se deu o processo de urbanização brasileira? Que fragilidades emergiram desse processo?

Os primórdios da urbanização brasileira remetem ao início da colonização europeia ocorrida na primeira metade do século XVI. Nesse período começaram a se estabelecer pequenos núcleos em diferentes locais da costa marítima, a partir dos quais se originaram os primeiros povoados, vilas e cidades que serviram como bases para a colonização e para as conquistas e explorações das suas áreas de influência, bem como das regiões mais interiorizadas da colônia.

Nesse contexto, as formações das cidades mais importantes, geralmente dotadas de áreas portuárias, ocorreram de modo a constituir entrepostos comerciais por onde passavam os fluxos comerciais de exportação e importação de matérias primas e produtos manufaturados. Eram cidades do capitalismo mercantil estruturado entre as metrópoles europeias e suas colônias latino-americanas. Desse modo, esses entrepostos comerciais faziam as conexões entre as áreas de extração e produção de riquezas coloniais e os mercados das sedes da colonização europeia.

Apesar de existirem importantes cidades portuárias no Brasil Colônia – como Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, Rio de Janeiro, na Guanabara, e de cidades mineiras como Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais, e Goiás Velho, em Goiás – a urbanização brasileira foi incipiente no período colonial, do século XVI ao XVIII, e também no período imperial, durante a maior parte do século XIX. A urbanização brasileira intensificou-se no período republicano, a partir da passagem do século XIX para o XX, principalmente em regiões dos atuais estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde houve o desenvolvimento da economia cafeeira seguida pela industrialização. Essa intensificação tornou-se mais acentuada a partir da década de 1930, com a expansão do capitalismo industrial em diferentes regiões brasileiras, principalmente na região Sudeste.

As urbanizações dos períodos colonial, imperial e republicano são produtos dos processos e relações sociais, políticas, econômicas e culturais inerentes a cada época. Por isso guardam estreitas relações com os conflitos raciais, de classe, de gênero e fundiários vigentes nos contextos históricos e regionais. Tais conflitos expressam as desigualdades, segregações e relações de poder presentes nesses contextos e configuram os territórios urbanos que, em geral, servem de vários modos aos processos de dominação social.

Explosão demográfica

A urbanização produzida com a expansão do capitalismo periférico e dependente no Brasil ocorreu principalmente na segunda metade do século XX, quando grandes contingentes populacionais migraram das áreas rurais para as cidades industriais e não industriais. Essas áreas cresceram com as migrações e crescimentos vegetativos responsáveis pelas chamadas explosões demográficas e urbanas ocorridas nas décadas de 1960, 1970 e 1980. Os grandes aumentos populacionais registrados nessas cidades ocorreram sem que houvesse políticas urbanas e habitacionais em larga escala capazes de atender as demandas da classe trabalhadora de baixa renda por acessos a terras urbanas e moradias adequadas, bem localizadas e com boas provisões de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas básicas.

As condições de pobreza da grande maioria dos membros dessa classe trabalhadora impossibilitaram e continuam a impossibilitar esses acessos através dos mercados formais de terras e de incorporação imobiliária, voltados principalmente para as camadas sociais de média e alta renda. Com isso, os trabalhadores e trabalhadoras foram obrigados a buscar acessos a terras urbanas e moradias em áreas e localizações inadequadas, majoritariamente periféricas, muitas vezes irregulares do ponto de vista da posse fundiária e muitas vezes em condições impróprias à ocupação urbanas por terem solos frágeis, sujeitos a deslizamentos, e serem inundáveis e alagáveis.

Os crescimentos das áreas periféricas das cidades maiores e das cidades localizadas em seus arredores levaram a conurbações que deram origem às metrópoles compostas por continuidades entre extensas áreas urbanas de vários municípios contíguos. Essa periferização e metropolização são características marcantes da urbanização brasileira cujos aglomerados populacionais gigantescos acumulam crescimento e pobreza, pujança e insustentabilidade, criação e destruição, vida e morte.

Desde a chegada da família real ao Rio de Janeiro em 1808, há movimentos de “empurrar” os mais pobres para as periferias e morros. No caso do Rio, no século XX se intensifica esse movimento com o fim dos cortiços e início das favelas como conhecemos hoje. Como o senhor compreende esse processo? Em que medida, na prática, superamos essa lógica que tem raízes coloniais muito fortes?

A história do Brasil após 1500 é marcada por diversas formas de produção do espaço baseadas em apropriações por meio de invasões, conquistas e ocupações de terras realizadas por diferentes grupos populacionais que já viviam aqui ou que chegaram da Europa e de outras partes do mundo. Desde o início da colonização brasileira, com a instituição das capitanias hereditárias e das sesmarias, as ocupações de terras foram marcadas pelas clivagens entre as ocupações realizadas tanto em conformidade quanto em desconformidade em relação às normas estabelecidas pelas instâncias de governo e poder.

Em geral, as ocupações de terras conforme essas normas constituíam propriedades fundiárias formais viáveis somente aos que possuíam maiores poderes políticos e econômicos, que tinham condições de atender as exigências relativas à realização de investimentos na produção agrícola e ao pagamento de tributos. Os que não possuíam esses poderes ocupavam as terras por meio das tomadas de posse irregular, utilizando-as como meio de subsistência e em total desconformidade em relação a essas normas.

Com a Lei de Terras aprovada em 1850 (Lei 601/1850), esse padrão dual de acesso a elas se acentuou com a determinação do contrato de compra e venda instituído e exigido como o principal meio de acesso à terra, principalmente a devoluta, isto é, “devolvida” ao governo por estar abandonada e ociosa. Ao lançar as bases para a mercantilização da terra e, assim, para a formação de um mercado fundiário, essa lei restringiu o acesso à terra somente aos que podiam pagar seus preços e arcar com as custosas responsabilidades de ser seu proprietário formal. Os que não podiam pagar pela compra da terra e necessitavam de um local para viver continuaram a acessá-la por meio de ocupações baseadas nas tomadas de posse irregular. Esse padrão dual de acesso à terra, regular e irregular em relação às regras legais, conforme e desconforme as normas jurídicas, perdura até os dias de hoje, tanto em áreas rurais quanto urbanas.

Na República

A Proclamação da República do Brasil, em 1889, não instituiu nenhum mecanismo de acesso à terra para os imigrantes pobres e tampouco para os escravos que foram “libertos” em 1888. A construção dessa República se deu, desde o início, com a exclusão das partes pobres e exploradas da sociedade brasileira no que diz respeito ao acesso às terras rurais e urbanas. Com isso, trabalhadores e trabalhadoras pobres, bem como os ex-escravos negros, tiveram que acessar terras por meio da posse irregular nas quais viviam e continuam a viver em situações de inseguranças, riscos e ameaças de serem expulsos, despejados e removidos com graves perdas e destituições habitacionais e territoriais.

Além de serem obrigados a acessar terras irregularmente, geralmente em lugares precários e segregados, as populações pobres e negras vivem, ao longo da história brasileira, em conflitos fundiários permanentes nos quais são frequentemente derrotadas pelas forças iníquas que muitas vezes as expulsam dos seus locais de moradia e as obrigam a buscar outras terras para ocuparem e tomarem posse irregularmente e, assim, se sujeitarem às possibilidades de novos processos de expulsão e de remoção para abrir espaços para os interesses da classe dominante. Esses processos continuam vigentes até hoje, demonstrando que o processo de redemocratização iniciado em meados da década de 1980 ainda não conseguiu universalizar a cidadania por meio da produção do espaço e do acesso à terra.

A longa duração da história de acessos à terra no Brasil mostra que no nosso país temos a violência dos processos de produção de territórios rurais e urbanos e a violência nesses territórios produzidos.

Como compreender o conceito de justiça socioambiental? E como deve se materializar no ambiente urbano?

O conceito de justiça socioambiental baseia-se na equidade da distribuição social de acessos ao meio ambiente saudável, seguro e que sustente a continuação da vida individual e coletiva, humana e não humana, visível e não visível no presente e no futuro. Além disso, a justiça socioambiental implica na distribuição equitativa das condições e recursos necessários para as reduções das vulnerabilidades a vários tipos e formas de riscos, perigos e ameaças e que propicie também o desenvolvimento e a realização das capacidades humanas. Nesse sentido, as justiças socioespaciais e socioambientais estão no centro da concepção de desenvolvimento urbano adotada no Brasil que foi mencionada anteriormente.

No meio ambiente urbano, a produção de espaços e localizações que protegem a vida e propiciam o desenvolvimento e a realização das capacidades humanas depende da realização de grandes investimentos públicos e privados em processos de longa duração, no curto, médio e longo prazos. Por isso, tais espaços e localizações urbanas devem ser vistas como riquezas sociais produzidas coletivamente e, como tal, devem ser distribuídos equitativamente, com justiça socioespacial e socioambiental.

Estas devem ser efetivadas por meio das relações e interações entre governos e sociedades, a partir das quais se realizem processos verdadeiramente participativos e democráticos nos quais se compartilham poderes, decisões e responsabilidades. Tais processos devem constituir-se a partir de discussões, articulações e construções coletivas de pactos, acordos e propostas que reúnam os diversos elementos necessários para a formulação e implementação de políticas, planos, programas, projetos, ações e investimentos colocados em prática com base na gestão transparente articulada com mecanismos adequados de regulação e controle públicos.

O senhor associa a expansão do capitalismo no Brasil à crescente desigualdade e marginalização das moradias no país. Gostaria que recuperasse essa reflexão e detalhasse, apontando como essa perspectiva se atualiza hoje.

De modo bastante reduzido e esquemático, podemos dizer que, conforme a análise marxista, o capitalismo baseia-se em relações sociais nas quais as classes dominantes, que detêm os meios de produção e comercialização de mercadorias, extraem, concentram e acumulam riquezas em suas mãos a partir da exploração e espoliação de outras classes que sobrevivem com a venda da sua força coletiva de trabalho. Portanto, tais relações são conflituosas e envolvem as lutas de classes entre dominantes e dominados, exploradores e explorados, espoliadores e espoliados que se distribuem e interagem de modo bastante complexo e conflituoso nas sociedades.

Em que pese essa maneira dicotômica de colocar os termos das lutas de classes, esses conflitos não são simplesmente duais, pois a aplicação desses termos a atores sociais concretos não é unívoca e tampouco polarizada entre dois extremos opostos. Ademais, esses atores não são homogêneos e uniformes e atuam com diferentes papéis nas sociedades. Mesmo assim, vale ressaltar que continua válido e pertinente afirmar a ideia de que determinadas classes sociais acumulam riquezas extraindo ganhos na exploração de diferentes forças sociais, objetivas e subjetivas, de outras classes, e isso está na raiz da estratificação social dos espaços urbanos desiguais e segregados.

As desigualdades, segregações e estratificações socioespaciais dos espaços urbanos, principalmente entre as partes centrais e periféricas das cidades, fazem parte das lutas de classes e, portanto, operam processos e relações capitalistas de dominação e exploração social. Portanto, há uma economia política crítica que precisa se debruçar em análises sobre essas desigualdades, segregações e estratificações socioespaciais abordadas segundo suas inserções em diferentes fases e contextos capitalistas. Precisamos de uma economia política crítica das desigualdades, segregações e estratificações socioespaciais urbanas.

“Exército industrial de reserva”

No contexto do capitalismo periférico e dependente do fordismo industrial brasileiro, a produção dos espaços urbanos socialmente desiguais, segregados e estratificados das grandes cidades brasileiras fez com que as classes trabalhadoras fossem espoliadas por meio de destituições e expropriações de seus direitos sociais e provisões urbanas nos seus locais de moradia. E isso ao mesmo tempo em que eram exploradas nos seus locais de trabalho, onde recebiam baixos salários. Nesse contexto, a maior parte dos espaços urbanos das cidades industriais metropolitanas como São Paulo e Rio de Janeiro era habitada pelo chamado “exército industrial de reserva”, que servia como mecanismo de rebaixamento dos salários das classes trabalhadoras.

Em tempos de pós-industrialização, financeirização e globalização

No contexto atual do capitalismo periférico e dependente da pós-industrialização, financeirização e globalização brasileira, esses espaços urbanos continuam socialmente desiguais, segregados e estratificados. Porém, passam a ser apropriados seletivamente por investidores privados que estão interessados na obtenção de lucros a partir das articulações entre estratégias de extração das rendas fundiárias, imobiliárias e financeiras propiciadas, em muitos locais, pelos investimentos públicos em serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas que foram realizados nas últimas décadas. Em muitos casos, tais estratégias resultam em processos de expulsão bruscas ou gradativas de moradores das classes trabalhadoras que produziram esses locais ao longo de décadas.

De que forma os eventos climáticos extremos agudizam os efeitos das injustiças socioespaciais e ambientais?

Como mostram os impactos de outras tragédias ambientais que recaem sobre sociedades e cidades distribuídas ao redor do planeta, os impactos negativos dos eventos climáticos extremos recaem com mais força e incidem mais tragicamente sobre as classes sociais de baixa renda que já sofrem com as explorações e espoliações políticas e econômicas inerentes à sociedade capitalista. Sofrem também com as vulnerabilidades produzidas pelas injustiças socioespaciais e socioambientais pré-existentes.

Além disso, com a ocorrência desses eventos e seus respectivos impactos, essas classes sociais são as que possuem menos resiliências, pois não detêm recursos e apoios emergenciais próprios e de terceiros capazes de produzir recuperação rápida logo após as ocorrências das tragédias e de reduzir os danos materiais e humanos provocados por elas.

Nas cidades brasileiras, é bastante visível o fato de que as ocorrências de deslizamentos de terras e rolamentos de rochas em encostas de morros, bem como inundações, enchentes e alagamentos em planícies e várzeas fluviais, destroem majoritariamente os bens materiais e as vidas de membros das classes trabalhadoras de baixa renda. Por causa dos processos inerentes à urbanização capitalista mencionada anteriormente, essas classes são obrigadas a buscar alternativas de moradia em terrenos íngremes, talvegues, margens de rios e córregos, onde os solos são frágeis e sujeitos a escorregamentos e erosões provocadas por infiltrações e enxurradas de águas pluviais e fluviais. São obrigadas também a morar em áreas inundáveis, onde as águas dos rios e córregos transbordam e invadem casas e comércios.

Desastres naturais na atualidade

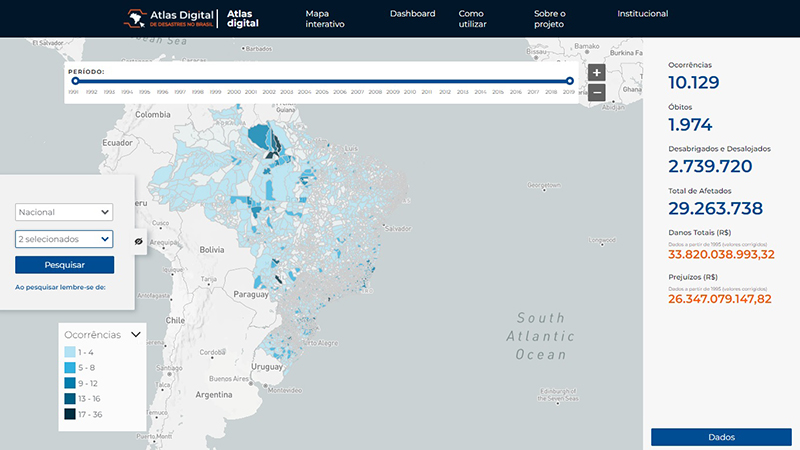

Segundo o Atlas Digital de Desastres do Brasil, houve 18.551 ocorrências de inundações, enchentes, enxurradas e deslizamentos de terras entre 1995 e 2019. Isso desabrigou e desalojou 6,6 milhões de pessoas e afetou outras 67,5 milhões. Além disso, os deslizamentos de terras mataram quase 4 mil pessoas entre 1988 e 2022, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Certamente a grande maioria dessas pessoas fazia e faz parte das populações vulneráveis e de baixa renda. As ocorrências recentes em Petrópolis farão desta cidade a campeã nacional em número de mortes provocadas por tragédias geológicas. Recentemente, as populações vulneráveis e de baixa renda sofreram com os deslizamentos de terras ocorridos nos municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato, Mauá, Embu das Artes, dentre outros da Região Metropolitana de São Paulo.

Em relação aos efeitos das ondas de calor e estiagens que também decorrem do aquecimento global e das mudanças climáticas, temos o mesmo agravamento das injustiças socioespaciais e socioambientais urbanas que prejudicam principalmente os membros e famílias das classes trabalhadoras. Durante a crise hídrica provocada pela estiagem ocorrida no estado de São Paulo em 2014, a falta de água se generalizou na capital e na Região Metropolitana e em outros municípios paulistas. Porém, os bairros habitados por essas classes foram os que mais sofreram com as diferentes formas de racionamento adotadas disfarçadamente pela companhia de abastecimento de água, como reduções de pressão nas redes e interrupções no fornecimento.

Diante de eventos climáticos extremos como estiagem e grandes enxurradas, é comum vermos cobranças sobre a necessidade de planos emergenciais para essas situações. Mas qual a real efetividade desses planos? Que outras ações, não emergenciais, de médio e logo prazos, deveriam ser concebidas para que se possa enfrentar esses fenômenos extremos?

Diante dos impactos urbanos dos eventos extremos provocados pelo aquecimento global e mudanças climáticas, tanto nos períodos de chuvas intensas quanto nos períodos de estiagens, é imprescindível que os países e as sociedades reorganizem suas formas, modos e métodos de governo e de governança das cidades, bem como de formulação e implementação de políticas públicas. É imprescindível e inadiável adotar medidas capazes de produzir e adaptar os espaços urbanos às necessidades de promover justiças socioespaciais e socioambientais, conforme definições mencionadas anteriormente, aliadas a medidas de absorção e redução daqueles impactos de modo a promover proteções e segurança a todos os habitantes das cidades, reduzindo o máximo possível suas vulnerabilidades. Tais medidas devem também ajudar a fortalecer as resiliências desses habitantes de modo a garantir condições para que, logo após as ocorrências dos impactos urbanos dos eventos climáticos extremos, seja possível recuperar e retomar rapidamente suas condições de vida adequadas.

Para encaminhar tudo isso é preciso que as formas e os métodos de governo e de governança urbana, bem como de formulação e implementação de políticas públicas, realizem processos democráticos e articulados de planejamento e gestão urbana, habitacional, social, ambiental e territorial, dentre outros setores. É preciso que tais processos sejam capazes de lidar com os impactos negativos dos eventos climáticos extremos segundo as lógicas da prevenção, adaptação, auxílio emergencial, defesa civil e remediação aplicadas na promoção das justiças socioespaciais e socioambientais nas condições de vida das pessoas que habitam os espaços das cidades.

As lógicas preventivas, adaptativas, emergenciais, de defesa civil e de remediação demandam, cada qual, habilidades de condução política e arranjos institucionais governamentais fortes, operativos, eficazes, eficientes, efetivos que tenham condições e sejam capazes de agenciar conhecimentos, instrumentos, técnicas, procedimentos e subsídios necessários para a realização das suas obrigações de atendimento das necessidades sociais prioritárias, principalmente das classes sociais mais pobres e vulneráveis. A condução política desses arranjos institucionais não deve se pautar exclusiva e predominantemente por interesses privados ou por projetos de poder de indivíduos ou grupos específicos. O fortalecimento de tais arranjos significa fortalecer o Estado para exercer seus papéis e suas obrigações segundo os interesses públicos baseados nas justiças, proteções, seguranças e resiliências socioespaciais e socioambientais.

Não há modelo pronto

Há muitas referências teóricas e práticas que podem ser consideradas nas definições das formas, modos e métodos de governo e de formulação e implementação de políticas públicas integradas intersetorialmente e voltadas para os objetivos mencionados anteriormente. Não há um modelo ideal e perfeito que esteja acabado e pronto para ser copiado e replicado. Cada sociedade e país precisa construir seus modelos e meios próprios para lidar com seus problemas prioritários.

A construção desses modelos e meios são necessariamente determinados pelos contextos históricos, políticos, econômicos, culturais, organizacionais, dentre outros, existentes nessa sociedade e país. São contextos dinâmicos e transformáveis. O importante é que as cidades possuam formas, modos e métodos de governo e de formulação e implementação de políticas públicas integradas intersetorialmente que sejam pautados por um projeto de sociedade e de cidade calcado na equidade e justiça em múltiplos âmbitos, particularmente nos âmbitos socioespaciais e socioambientais. É importante também que os processos de construção desse projeto não se desmantelem com descontinuidades e capturas por interesses privados de grupos poderosos e privilegiados.

O senhor sempre defende ações coordenadas nas diferenças esferas do poder público. Isso remete a uma iniciativa que foi muito comentada em governos passados, mas que não se ouve mais falar: o Estatuto da Cidade. Esse seria um bom exemplo de articulação das esferas do poder público?

Em um país federativo como o Brasil, é necessário que as operações das formas, modos e métodos de governo e de formulação e implementação de políticas públicas setoriais e intersetoriais sejam necessariamente realizadas por dentro dos arranjos institucionais e articulações entre os diferentes níveis e as distintas instâncias da federação que compõe o Estado brasileiro. Esses níveis e instâncias de governo devem assumir e cumprir suas responsabilidades tanto exclusivas quanto suplementares definidas constitucionalmente.

Para que a implementação do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001 que regulamenta o capítulo sobre política urbana da Constituição Federal de 1988, ocorra de modo pleno e adequado é necessário que a política urbana seja trabalhada de maneira suplementar nos níveis e instâncias dos governos federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais. Isso significa que as políticas, planos, programas, projetos, ações e investimentos urbanos devem ser formulados e implementados nas escalas nacionais, regionais, locais e micro locais. Para isso, é necessário organizar um Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano integrado pelos Sistemas Nacionais de Habitação, de Saneamento Ambiental, de Mobilidade Urbana e de Ordenamento Territorial. Isso não foi feito até o momento apesar dos esforços e tentativas frustradas realizadas pelo extinto Ministério das Cidades junto com seu Conselho Nacional das Cidades.

Com isso, a implementação do Estatuto da Cidade não tem ocorrido de modo adequado, pois tem se restringido ao nível e à instância municipal responsável pelos assuntos de interesse e escala local e microlocal. Essa implementação tem se limitado basicamente à elaboração, revisão e implementação, geralmente parcial e distorcida, de planos diretores que abrangem as áreas urbanas e rurais dos municípios e são instituídos por leis municipais. Em muitos casos, esses planos diretores sucumbem aos interesses de proprietários de grande quantidade de imóveis e de grandes extensões de terras, bem como de investidores privados dos mercados financeiros e de incorporação imobiliária, bem como de outros setores econômicos.

Nesses casos, as correlações políticas podem levar a dois tipos de planos diretores. De um lado, podem levar a planos diretores cujas normas e determinações atendem basicamente aos interesses de indivíduos ou grupos privados poderosos, com influência política e econômica local e/ou extralocal. De outro lado, podem levar a planos diretores genéricos compostos predominantemente por diretrizes que não possuem efeitos práticos e não possuem mecanismos adequados para serem aplicados e incidirem concretamente nos processos de produção e transformação dos espaços urbanos e nas realizações de melhorias das condições urbanas, habitacionais, ambientais e de vida nas cidades e nos territórios locais.

Qual o “maior vilão” nas cidades hoje? Quem ou qual setor representa os maiores avanços das desigualdades e injustiças socioambientais?

Em geral, as cidades são produtos de processos e relações sociais e de articulações e agregações de diversos tipos de ações coletivas. As cidades são produtos de conflitos e coalizões entre classes sociais e grupos de interesse que buscam obter ganhos e vantagens atuando e se apropriando dos processos e relações sociais que operam a produção e a transformação dos espaços urbanos. Assim, as classes sociais e grupos de interesse com maiores poderes políticos e econômicos prevalecem nas lutas e conflitos urbanos em detrimento das classes e grupos com poderes menores.

Em muitos casos, os grupos que ocupam posições de poder e de influência nos aparelhos de Estado operam em favor das classes e grupos mais poderosos ao invés de atuarem segundo o interesse público e no atendimento das necessidades sociais das classes e grupos que vivem em situações de pobreza e de vulnerabilidade. Não raramente, as classes e grupos poderosos favorecidos pelas atuações estatais aproveitam suas vantagens para obter e extrair ganhos a partir de explorações das vantagens locacionais existentes em algumas partes das cidades. Em muitas cidades brasileiras, isso ocorre de maneira predatória e violenta, prejudicando as classes e os grupos sem poderes e recursos para reagir à altura.

De modo reduzido e esquemático, podemos dizer que as características e condições das cidades são produtos dessas correlações de forças sociais, políticas, econômicas e estatais que possuem alcances locais e/ou extralocais, algumas vezes nacionais e transnacionais. Por isso é difícil definir um “vilão” genérico que prejudica as cidades e inviabiliza a formulação e implementação de projetos de justiças socioespaciais e socioambientais.

O Brasil vive um histórico déficit habitacional. Que caminhos podemos conceber para enfrentar esse problema, levando em conta desde fontes de financiamento até as constituições de empreendimentos social e ambientalmente justos?

O primeiro passo para enfrentarmos o problema habitacional é nos livrarmos do conceito de déficit habitacional. Esse conceito baseia-se no balanço entre número de famílias e número de habitações disponíveis. Quando, em um país, região ou localidade, o número de famílias é maior do que o número de habitações disponíveis, tem-se o déficit habitacional. Quando ocorre o contrário, tem-se o superávit habitacional.

Esse modo simplista e estritamente quantitativista de colocar o problema habitacional leva a uma solução igualmente simplista e quantitativista: construir novas habitações padronizadas para alojar as famílias homogêneas e também padronizadas que não têm suas necessidades habitacionais atendidas. Aqui nos deparamos com a primeira falha do conceito de déficit habitacional ao desconsiderar completamente a diversidade de arranjos das famílias que possuem necessidades habitacionais.

Além de quantitativista, essa solução segue uma lógica produtivista que atende principalmente aos interesses dos agentes que ganham com a produção em massa de novas habitações. Em geral, são agentes empresariais que operam nos setores da construção civil e do mercado imobiliário que se interessam prioritariamente pelos lucros a serem obtidos com a produção habitacional em larga escala que, quando destinada às classes trabalhadoras de baixa renda, é uniforme, repetitiva, de baixa qualidade urbanística, arquitetônica e construtiva. Além disso tudo, na maioria das vezes, as habitações são implantadas em glebas e terrenos baratos, desprovidos de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas básicas, periféricos e distantes dos benefícios e oportunidades da vida urbana.

Ao invés de déficits, necessidades habitacionais

Assim, precisamos pensar e trabalhar com o conceito de necessidades habitacionais definidas não somente segundo critérios quantitativistas, padronizados e produtivistas, mas também a partir das diversas dimensões qualitativas das pessoas que vivem essas necessidades. São, por exemplo, aquelas relacionadas com os já mencionados arranjos familiares, gênero, raça, idade, deficiência física, situações de vulnerabilidade, dentre outras.

Após definição do conceito e dimensionamento das necessidades habitacionais com suas devidas amplitudes, diversidades e complexidades, é necessário construir modelos de atendimento habitacional que sejam condizentes com tal definição e dimensionamento. Esses modelos devem combinar diversas soluções e produtos habitacionais previstos em diferentes programas e projetos habitacionais. É importante que isso seja feito por dentro do Sistema Nacional de Habitação integrado ao Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, mencionados anteriormente.

Financiamento

É fundamental formular e implementar um modelo de financiamento e de subsídios que contemplem, de um lado, os agentes promotores da habitação, como poder público, movimentos sociais, empresários e entidades sem fins lucrativos que atuam no setor habitacional e, de outro lado, os beneficiários cujas necessidades habitacionais serão atendidas. A formulação e implementação adequada, ampla e sistêmica de políticas sociais, urbanas, habitacionais e ambientais, conforme os raciocínios apresentados anteriormente, é pré-requisito básico para evitarmos os diferentes tipos de tragédias anunciadas sazonalmente nas cidades brasileiras e, com isso, salvarmos vidas.

Fonte: IHU

Texto: João Vitor Santo

Data original da publicação: 18/03/2022