Em 7 prisioneiros, o drama de rapazes pobres do interior explorados num ferro-velho de São Paulo. Enxuto e sem maniqueísmos, o filme é brutal sem abusar da violência física: nele, o “mocinho” se deforma e os monstros são demasiados humanos.

José Geraldo Couto

Fonte: Outras Palavras

Data original da publicação: 18/11/2021

Existe chaga mais dolorosa, iniquidade mais cruel que a escravidão? Com seu realismo brutal, um filme como 7 prisioneiros, em cartaz na Netflix, mostra que essa ferida não cicatrizou, não é reminiscência de um passado remoto, mas continua viva e aberta, infeccionando não apenas quem a sofre diretamente mas toda a sociedade que a tolera, quando não a incentiva.

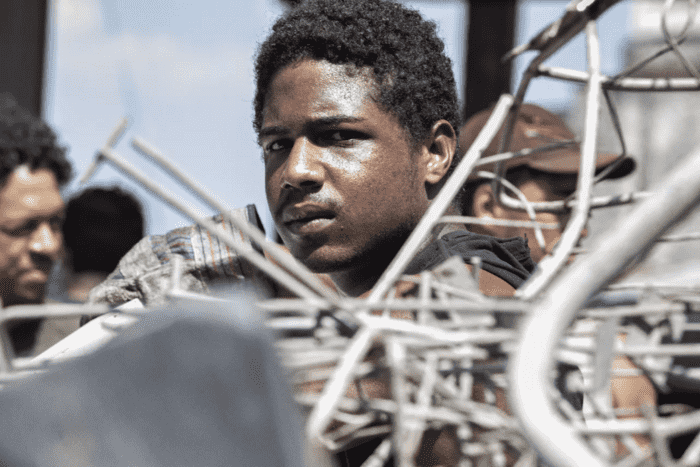

Segundo longa-metragem de ficção de Alexandre Moratto (diretor do ótimo Sócrates, de 2018), o filme narra o drama de um grupo de rapazes pobres do interior que vão a São Paulo em busca de uma vida melhor e acabam prisioneiros do dono de um ferro-velho que os obriga a trabalhar de graça e morar num dormitório fétido não muito diferente de uma senzala.

Dito assim, pode dar a ideia de uma obra sensacionalista e maniqueísta, com vilões e vítimas bem demarcados e, de preferência, uma catarse edificante no final. Mas não é bem essa a realidade construída pelo filme.

Romance de deformação

Há, desde logo, dois personagens centrais: o jovem negro Mateus (o ótimo Christian Malheiros), que deixa o pequeno sítio da família para trabalhar na metrópole, e Luca (Rodrigo Santoro), o dono do ferro-velho onde Mateus e seus companheiros vão trabalhar. A argúcia narrativa do filme consiste em contrapor incialmente os dois e, aos poucos, aproximá-los, quase como se a história toda fosse o processo de transformação de Mateus em Luca, ou de oprimido em opressor. Mas não vamos nos adiantar.

Desde a primeira cena, tudo é narrado do ponto de vista de Mateus, mas isso não se dá de forma ostensiva, por meio de uma câmera predominantemente subjetiva ou recorrendo à muleta da narração em off, tão comum em nosso cinema social-didático. Ele simplesmente está presente em todas as cenas, mesmo que às vezes a certa distância, vendo, ouvindo ou intuindo tudo o que se passa. O filme é, em certo sentido, seu “romance de formação”, ou antes de deformação.

Vistas retrospectivamente, as primeiras imagens são significativas. Com martelo, pregos e tábuas, Mateus constrói uma cerca ou parede no sítio da família. A câmera está “do lado de cá” da cerca, e nós vemos o rapaz e o sítio no espaço que ainda resta, e que vai diminuindo ao longo da cena. De certo modo, somos nós, espectadores, que ficamos presos. E Mateus é quem prende. Essa inversão de perspectiva ganhará todo sentido no decorrer da narrativa.

Monstros demasiado humanos

A escravidão, parece nos dizer o filme, não é fruto da perversidade de alguns indivíduos, mas de todo um sistema de deformações: sociais, políticas, econômicas e, claro, morais. Em outras palavras, a perversidade existe, mas ela é produzida em série. O negócio lucrativo de Luca conta com a ajuda de policiais corruptos, fiscalização leniente, cumplicidade de comerciantes e clientes. Mais que isso: faz parte de uma rede mais ampla de exploração do trabalho escravo, de que um dos chefões é um político simpático em busca da reeleição, um pai de família preocupado com “o país que vai deixar para os filhos”.

Assim como o político é um pai dedicado, Luca é um filho exemplar, que comprou uma padaria para a mãe administrar, deixando de padecer sob a exploração de outros. O terrível é isso: os monstros são humanos, demasiado humanos.

É nessa situação, em que os espaços de manobra vão diminuindo como a paisagem vista nas primeiras imagens da cerca, que se move o jovem Mateus. É ele o grande personagem moral, aquele que se vê a todo momento diante de dilemas éticos e que, no limite, ao realizar a mais sórdida das ações, justifica-se dizendo: “Se eu não fizer, outro vai fazer”. O filme apresenta com sutileza esses momentos, essas encruzilhadas da conduta, sem excessiva ênfase, apenas mediante a duração um pouco maior de um plano, ou uma hesitação no olhar do ator.

É, em suma, um realismo substantivo, sem didatismo e sem discurso militante, que move 7 prisioneiros. Sua eficácia dramática e política está em seu caráter enxuto, em sua dinâmica implacável. É um dos filmes mais violentos dos últimos tempos. Não tanto pela violência física, que se resume a um par de coronhadas e dois ou três socos, mas pela brutalidade psicológica, espiritual e moral que ele dá a ver.

Em tempo: Alexandre Moratto, filho de mãe brasileira e pai norte-americano, estudou cinema nos EUA e foi assistente de Ramin Bahrani, diretor de O tigre branco. Consta que foi Bahrani que o aconselhou a voltar ao Brasil e fazer filmes inseridos na realidade social do país. Sócrates e 7 prisioneiros (produzido por Bahrani) são frutos desse sábio conselho.

Galeria Futuro

Em contraste com a barra pesada de 7 prisioneiros está entrando em cartaz nos cinemas uma comédia de costumes que é diversão garantida: Galeria Futuro, de Fernando Sanches e Afonso Poyart. Seus heróis improváveis são três trapalhões de meia-idade que tentam salvar a galeria comercial onde trabalham, na zona sul do Rio, de ser vendida, demolida e transformada num “empreendimento moderno”.

O que os torna ao mesmo tempo ridículos e encantadores é o fato de serem remanescentes de ocupações praticamente extintas: Kodak (Otávio Müller) tem uma loja de fotografia (analógica, claro), Valentim (Marcelo Serrado) é dono de uma videolocadora e o mágico Eddie (Ailton Graça) mantém um quiosque de apetrechos de mágica. A eles vem se juntar a astuciosa Paula (a sempre excelente Luciana Paes), que trabalha como maquiadora de filmes pornô e quer abrir um salão de beleza.

O humor vem não apenas do descompasso entre essa turma brancaleônica e os novos tempos, mas sobretudo da paródia de filmes americanos de vários gêneros (de Kill Bill a Esqueceram de mim), depois que os amigos encontram por acaso misteriosos comprimidos euforizantes e alucinógenos. Com a venda deles, tentam levantar o dinheiro necessário para manter a galeria em funcionamento, entrando em choque com o chefão local do tráfico (Milhem Cortaz).

As piadas nem sempre são boas, e às vezes resvalam para a grossura, mas a extrema liberdade no jogo entre o real cinzento e a fantasia colorida mantém o interesse e a diversão, atestando que o veio paródico, que sempre sustentou nosso humor mais popular, da chanchada a Cine Holliúdy, passando por Mazzaroppi e Os Trapalhões, continua a produzir, se não pedras preciosas, pelo menos uma bijuteria vistosa.